フィリピン・バタンガス障害者調査_2010

本調査では、フィリピンのバタンガスという農村地域における障害者の実態調査を行う。開発途上国において障害者は、都市部の比重よりも農村部の比重の方が高いが、社会的リソースは都市部と比較して農村部の方が相対的に少ない。従って、開発途上国では農村部の障害者の実態調査が必要とされている。これに加えて、農村と都市の比較を行うことができるという点からも農村部における障害者の生活実態調査の必要性は高い。これまでは、都市部の障害者に関する実態調査を行ってきた。そこで本調査では、フィリピンのバタンガスを事例として取り上げ、農村部における盲・ろう・肢体不自由の三障害についての状況の差異をそれをもたらしている要因について分析するとともに、非障害者の生計状況と障害者の生計状況について比較し、都市部とも比較することを目的とする。

| 障害種別 | 人数(人) |

|---|---|

| 合計 | 289 |

| 視覚障害 | 115 |

| 聴覚障害 | 49 |

| 肢体不自由 | 100 |

| 重複障害 | 10 |

| その他 | 15 |

具体的には、社会的リソースが都市部に比べて少ない農村部における障害者の生計の実態を把握し、都市部のデータと比較する。障害者の貧困状況に影響を及ぼしている要因について公的制度へのアクセス、当事者団体との関係・そこへのアクセス、障害に関連した一般的貧困状況からの再帰的影響等について計量経済学のアプローチで定量的に分析し、都市部と比較する。

調査区域における障害者の概況は表1にある。現地地方自治体保健ワーカーが把握している障害者数は表の通り。地域的には視覚障害、肢体不自由はほとんどのバランガイに分散しているが、聴覚障害は北部のバランガイにおり中部、南部のバランガイにはほとんどいない。年齢層は15歳未満が50人、15歳から65歳が154人、65歳以上が85人となっている。今回の調査では、生計を中心に見たため、就労年齢の15歳から65歳の障害者(障害者全体の53.29%)を対象とした。

※バランガイとは、フィリピンの最小の地方自治行政単位。調査地ではひとつの町(Municipality)と呼ばれる地域の中の47のバランガイごとに調査が行われた

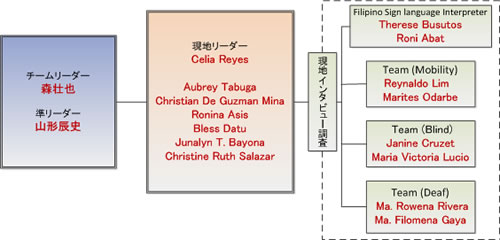

READ(Research on Economy And Disability) & PIDS(Philippine Institute for Development Studies)

- 調査リーダー

- 森壮也 アジア経済研究所 主任研究員、READ研究分担者

- チームメンバー

- 山形辰史 アジア経済研究所 主任研究員

- Celia Reyes,PIDS, Senior Research Fellow

- Aubrey Tabuga, PIDS, Reseacher

- Christian De Guzman Mina, PIDS, Reseacher

- Ronina Asis, PIDS, Reseacher

- Bless Datu, PIDS, Reseacher

- Junalyn T. Bayona, PIDS, Reseacher

- Christine Ruth Salazar, PIDS, Reseacher

・役割

・役割

調査デザイン・企画

事前ワークショップ

PIDS:現地コーディネートおよび調査実施・監督・データ入力と記述統計作成

PWDチーム:調査インタビューおよび障害関連フィードバック

- PWD: Persons With Disabilities チーム

- 現地の調査チームは今回の調査目的に沿って、盲・ろう・肢体不自由の三障害毎に3チーム(Hearing、Mobility、Visual)に区分して実施した。

これらは、調査チームメンバーの写真である。

- (1) 2010年度前期 (2010年4月1日-2010年9月30日)

- Training workshops for PWD enumerator team and Local Government Unit at Rosario, Batangas.

左はワークショップの様子で、下は、インタビュー調査を実施した時の写真である。

- (2) 2010年度後期 (2010年10月1日-2011年3月31日)

以下に挙げた代表的な既存研究(「これまでの代表的な研究」)のもととなる調査と比較すると、農村部の障害者の生計についての詳細な調査としては他に例を見ないものであり、障害当事者調査員という方法の面でも大変にユニークである。また、障害当事者団体だけでなく、現地の地方自治体の最大限の協力も得て、データの信頼性と代表性という意味でも良い調査となっている点が本調査の特徴である。

・ 森壮也編『途上国障害者の貧困削減-かれらはどう生計を営んでいるのか』岩波書店、2010年

・ Soya Mori , Celia Reyes , Tatsufumi Yamagata(2009) Poverty Reduction for the Disabled in the Philippines- Livelihood Analysis from the Data of PWDs in Metro Manila -, IDE Joint Research Program Series No. 151

・ KOBAYASHI Masayuki and MORI Soya(2008) Poverty Reduction for the Disabled in China 中国残疾人扶贫研究- Livelihood Analysis from the Data of the Second China National Sample Survey on Disability -, IDE Joint Research Program Series No. 152

・ Lamichhane, Kamal and Yasuyuki Sawada (2009), “Disability and Returns to Education in a Developing Country,” READ Discussion Paper

本調査では、2008年に都市部を対象にして行った調査と比較して、農村部の障害者の生活状況について把握することができる。特に開発途上国は農村部が大多数を占めることから、この調査で期待される分析結果の意義は大きい。また、都市部との比較だけでなく、日本のデータと比較することにより、障害者支援リソースが比較的ある国とそうでない国の間の比較が可能となるだろう。

本調査により、政府による支援がなかった場合にどのように障害当事者の生活に影響があるのかについての分析が可能となるため、当事者へどのような支援を行うべきなのかが明確になる。また、地方自治体など既存の支援チャンネルで支援できている部分とできていない部分の違いが把握できるため、効率的なシステムの設計を考察できる。さらに、統計的データに基づいた当事者団体を通じた支援の提案といった政策提言につながる可能性が期待されることから、これまでになく大きな意義を持っている。